梅の季節 ~立春と二十四節気を楽しむ~

『自分イベント』を楽しむ季節の過ごし方

あっという間に1月も終わり、梅の季節でもある2月に入りました。

今年は暖冬ということもあり、寒い冬に変わりはないのですが、例年の気温に比べると寒さが厳しい冬ではなかったように思います。

2月が終わると、どんどんと気温も上がり、桜の季節である春へ向かってまっしぐら。

とはいえ、まだまだ寒い日が続く2月ですが、暦の上では春になります。

一年の季節は「春・夏・秋・冬」の4つに分けられていますが、それをさらに6つに分けたのが『二十四節気(にじゅうしせっき)』という暦。

春を6つに分けると、、、

2月4日・・・立春(りっしゅん)

2月19日・・・雨水(うすい)

3月5日・・・啓蟄(けいちつ)

3月21日・・・春分(しゅんぶん)

4月5日・・・清明(せいめい)

4月20日・・・穀雨(こくう)

となっています。

二十四節気を簡単に言うと、それぞれの月を2つに分ける感じですね。一年が12か月あるので、一年を24個に分けた季節の数え方とも言えます。

ということで、2月4日は『立春』。暦の上では、もう春なのですね。

まだまだ寒さの厳しい気候ではあるのですが、それでも春と呼ぶのには理由があります。

農業と深いかかわりがある二十四節気。種まきをする日を「立春から八十八日目」に行うのが習わしとされていました。

「八十八夜」と呼ばれるその日は、立春の2月4日から数えて88日目の5月3日頃。まさにゴールデンウィークの真っ只中になります。

この日より早すぎても寒害を受けてせっかくの苗が枯れてしまうとされ、遅すぎても栄養不足な苗になってしまい収穫が減ってしまう、というように八十八夜という日は農業にとって目安となる大事な日だったのです。

また、八十八夜は茶摘みの目安となる日でもあり、この日に摘まれたお茶は「一番茶」とされています。

末広がりを表す字でもある「八」。縁起の良い字でもあることから、この日摘まれた一番茶を「無病息災」を祈願して飲む風習もあるようです。

商売繁盛や無病息災、厄払いなど「願掛け」をイベントのひとつとして定着し捉えられている考え方もあるように、「勝ち飯」や「ジンクス」など良い悪いに関わらず縁起を担ぐという自分に暗示を掛ける意味でも、ポジティブな『自分イベントを楽しむ季節の過ごし方』も良いですね。

梅の花

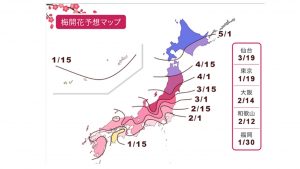

梅の季節の2月。梅の花がきれいに咲き、寒空の景色に和やかな彩(いろどり)を与えてくれます。桜の花と間違ってしまうほど綺麗でもあり色も似ています。

日本気象株式会社によると、梅の花の開花予想は東京で1月19日となっています。

梅の花はけっこう色んなところで見ることができます。「梅の名所」と検索をかけると、有名な公園や観光地などたくさんの『梅見スポット』を見つけることができます。

冬はすっきりと晴れる日が多い季節でもありますので、事前に天気予報を確認しておいてちょっとした旅行を計画してみるのも楽しいですね。

温泉もセットで旅の計画をしてみると、より思い出深い冬の旅となることでしょう。

塩梅

食酢が日本に伝わったのは、奈良時代よりも前のこと。酒造りの技術と前後して中国から伝わったとされています。食酢がまだ日本になかった当時、梅を塩で漬けたときにできる「梅酢」を使って料理の味付けをしていました。このときの塩と梅酢の加減が絶妙なバランスだったことから、「味の加減が良い」という意味で「塩梅が良い」と言われたのが語源になっています。

当時は、「えんばい」と読まれていたそうです。このような経緯から、「物事の具合や様子」という意味に使われるようになりました。

現代では、「◯◯の塩梅が良いね」などという言葉もあまり聞かなくなってきましたが、方言や地方独特の言い回しではなく、先人たちが料理の味付けで工夫してきた古くからの知恵だと知ると、見かたも変わって一段と味わいが出てくるように感じますね。