【実食比較】メロン12種食べ比べレポ

広範囲な守備範囲

春になると、まだ肌寒い日もあれば、一足早く初夏と思わせる陽気が降り注ぐ日もあって、寒暖の差が大きい季節だ。その分、肌寒い日はゆっくりとお風呂に浸かって汗を流しながら身体を温めるもよし、上着がいらないくらいのぽかぽか陽気の日は、冷や麦やそうめんを食べながら初夏の雰囲気に浸るもよし、と季節をまたいで楽しむことができるのもまた魅力だ。

にぎやかなバラエティー

4月も中旬に入るとメロンが八百屋に並び始め、涼しそうな黄緑色の果皮がなんとも爽やかな佇まいだ。メロンの旬は夏が主とされるが、早出しのメロンは4月頃からお目見えする。ひと口にメロンと言っても「青肉系」や「赤肉系」、さらには「白肉系」なるものも存在し、網の目がある「ネット系」や網の目がない「ノーネット系」などさまざまだ。

あの時代から種が

メロンはそもそも温暖な気候の地域でしか栽培できないため、産地も限定的ではあったが、現在は温室での生産ができるようになったため、冷涼な気候の地域でも栽培ができるようになっている。温室メロンが生産され始めたのは大正時代からだが、メロンの仲間である「マクワウリ」という果実が弥生時代から栽培されていたというのだから、その歴史は古い。日本各地の遺跡からは、土器とともにマクワウリの種が見つかっているのだ。

カラダが喜んでいる

メロンに含まれるカリウムは他の果物の中でも特に多く、高血圧や動脈硬化などの予防が期待でき、さらには身体の水分調節をする働きもあることから利尿作用やむくみ解消にも効果的なのだ。

メロンというと高級品なイメージもあるが、手ごろな値段のものもあり、それぞれにそれぞれの味わいがある。これからの季節、メロンの旬を追ってみたい。

マスクメロン(千葉県産)

マスクメロンの産地として、静岡、千葉、高知、山形、茨城があるが、その中でも静岡県が最も有名な産地だ。マスクメロンの名称は、もともとは芳醇な香りがあるという意味で使われていた「musk=麝香(じゃこう)」という字が訛ってマスクになったという説がある。

細かい種類が豊富だ

大正時代にイギリスから導入された「アールスフェボリット」という品種があり、これがマスクメロンの代表品種である。その後も、改良を重ねて多くのアールス系メロンが作られ、それらを総称してアールスメロン(マスクメロン)と呼ばれている。マスクメロンと一口に言っても様々な系統のマスクメロンがあるようだ。

マスクメロンは皮に細かくて深さのある網目模様が入っており、味や見た目に優れている。完熟したマスクメロンは上品な甘味と芳香があり、みずみずしくなめらかな口当たり。長年に渡って、高級メロンとしての地位を確固たるものとしているのは周知のとおりだ。

食べ頃の見極めが特に重要だ

メロンは特に食べごろが大事な果物だ。ひとたび時期を間違えると、それはもはやメロンではない。大根やウリ系の野菜を食べているとでも言った方がイメージは近いだろうか。追熟させて、いざカットしてみたい。

ちょっと完熟させ過ぎた感がある

かなり完熟している。カット面を見ると、果肉の色が濃くなっているのがわかる。糖度が高くなっている証拠だ。かなり甘そうだ。できるだけ果汁をこぼすことのないように、丁寧に種を取り除きたい。

なんだか砂糖の塊にしか見えなくなってきた

これ以上ないくらいの完熟具合のためか、皮の淵まで柔らかい。これは皮ぎりぎりまで甘いという証拠だ。

果物の王様であるメロンの美味しさを存分に味わうには、皮ぎりぎりまでを頂きたい。それは、最も甘さのある中心部分にはない特有の味わいが皮の淵にはあるからだ。

甘いだけが美味しさではないはずだ。その果物それぞれによって、酸味や渋みなど特有の味わいがある。そのすべてを頂いて、果物の本質を探っていきたい。

実際に頂いてみよう

追熟させたせいものあってか、甘さは十分にある。そして特徴的なのは、その爽やかさにあった。さっぱりとした水分が多いジューシー感だ。この特徴的な爽やかな風味こそが、長年に渡り高級メロンのポジションに位置づけられる所以であろう。

ハイクオリティ

どんどんと新たな品種が生まれているメロンだが、今回購入したマスクメロンは1玉3,000円だった。重量は1,418グラム。購入時期は4月下旬。メロンの旬としては早めの時期だ。だが、ほかのメロンと比べると確かに高いのも事実。贈答用やちょっとした手土産には喜ばれる逸品であることには間違いないだろう。

オトメメロン(茨城県産)

オトメメロンは、手のひらにやっと乗るくらいの中玉~やや大玉サイズのメロンだ。だいたい800g~1㎏くらいのものが多かった。今回購入したものも、約1㎏の大きさで、価格は1玉1,000円。メロンの価格にしては、中堅~やや手頃な価格帯だろう。

この品種は、1995年にタキイ種苗によって開発されたもので、茨城県旭村(現鉾田市)において試験栽培が進められ、2000年に初出荷されている。

オリジナリティ溢れるネーミング

オトメメロンという名称は、乙女ではなく別にある。大島種苗店とタキイ種苗のオリジナルメロンであることから、頭文字をとって(OSHIMA TAKII ORIGINAL MELON = OTOME)と命名されたそうだ。主な産地は茨城県鉾田市旭。

シンボル的ビジュアルの網目構造

ネット系メロンであるオトメメロンの網の目は細かい。この網の目は、メロンの果肉が果皮よりも大きくなろうとする成長過程で果皮がひび割れてしまい、このひび割れをふさごうとしてできたコルク層がネットになるのだ。一般的には、ネットの模様が均等であるほど良品とされ商品価値は高い。

食べごろのメロンになるまで追熟させて待ち望むその時間さえも、美味しさに与えるファクターであろう。自然と美味しそうな先入観とともに大きな期待感が心を躍らせる。実際にカットしてみよう。

とろけそうな完熟具合

やっぱり美味しそうだ。メロンはツルの反対側(下側)のほうが甘い。画像でいうと右下の方になる。果肉の黄緑色が深く、しっかりと熟しているのがわかる。はやる気持ちを抑えて、まずは種を取り除こう。

ぜったい美味しいと確信が持てる透明感

スプーンで取り除くのもいいが、果肉部分や大事なメロンの果汁までもが必要以上に取り除かれてしまう恐れがあるので、ナイフで少しずつ丁寧に取り除いた。自然の恵みを与えてくれるメロンに対して、また、メロンの生産者に対する敬意も兼ねて、そういった心構え的な所作は大事にしたい。食べやすいようにカットしてみよう。

間違いない。100点だ。

果物好きとしては、自然の恵みをできるだけ余すことなく頂きたいという気持ちが根底にあるのだが、メロンの場合もそうだ。

皮のぎりぎり食べられるところまで頂きたい。もちろんメロンを追熟させた上で、苦みを感じないぎりぎりのラインを果敢に攻めたい。そのためにも、やっぱり食べ頃のタイミングは重要である。常温において追熟させ甘さを引き出すのもそうだが、購入するときの目利きも忘れてはいけないポイントだ。

買うときの見分け方としては、

①熟してくると下側(ツルとは反対側)に弾力が出てくる。(柔らかくなってくる)

②ツルがついている場合は、ツルがしなびてきたら完熟のサイン

③果皮の表面が黄色みがかってくるものもあるが、その場合も熟してきたサイン

④均一に丸く、ずっしりと重みがあるものを選びたい

のあたりだが、店頭に並んでいるものを指などで強く押すのは控えておこう。あくまで並んでいるものは売り物だ。迷ったらお店の人に聞くのが良いだろう。

実際に食べてみよう

味は、申し分ない美味しさでしっかりと甘い。果肉もほどよい柔らかさで爽やかな味わいだ。ジューシーな果汁も美味しさを増している。甘さ、果汁感、果肉の柔らかさ、風味、と全体的にバランスの取れたメロンだ。さまざまなメロンがある中で、これはかなりコストパフォーマンスに優れていると感じる。これはまた買いたいと思える逸品だ。

アンデスメロン(茨城県産)

紫色のシールがかっこいい

アンデスという名を聞くとアンデス山脈を思い浮かべる人も多いだろう。アンデス山脈は、南アメリカの西側に沿って連なる長さ7,500km、幅750kmにも渡る世界最大の褶曲山脈である。

その名を冠していると思うと、それは世界一のなにかに由来する特別な要素が詰め込まれた由緒ある大層なメロンなのではないかと、つい思いを巡らせてしまう。

たしかに優れたメロンなのは間違いないだろう。まず、アンデスという名称なのだが、これはなんと「アンシンデスメロン」という名から来ている。なにがアンシンデスなのかというと、「生産者が作って安心」「流通が売って安心」「消費者が買って安心」というトリプル安心というわけだ。

サカタのタネが開発

さまざまな野菜やハーブ類などの種を販売する「サカタのタネ」によって品種改良されて生み出されたのが、このアンデスメロンだ。その、サカタのタネのホームページにも案内があるのだが、メロンを食べるときに芯を取り除いて食べるのと同じように、アンシンデスメロンという名称からシンを抜いてアンデスメロンになったというわけだ。

アンデスメロンの大きさは、1玉で約1kg~1.5kgと中玉サイズではあるものの、ずっしりとした存在感を感じる重みがある。果皮は網目状のネット系メロンであるが、アールスメロン(マスクメロン)と比べると網目は細かく、オトメメロンと比べるとやや大きめの網目模様だ。

食べ頃のベストな状態まで追熟させ、甘さと食感のバランスがピークに達した絶妙な加減を狙いたい。実際にカットしてみよう。

光り輝くジューシーな艶

果肉はしっかりとしていて、完熟させた割にはそれほど果汁が流れ出て来なかった。果肉が柔らかめのメロンは、追熟させて食べごろにカットすると、もったいないくらいにたっぷりと甘さを含んだ果汁が流れ出てくるのだが、アンデスメロンは幸いにも果汁ロスがかなり少なく済んだ。

丁寧に種を取り除き、メロンが育んだ甘さたっぷりの果汁も余すことなく頂きたい。食べやすいようにカットしてみよう。

優れたビジュアルに見とれてしまう

つやつやの果肉がたっぷりの果汁を含んで保湿しているのがわかる。ベストの追熟具合で、とても美味しそうだ。実際に頂いてみよう。

最初にカットした時に感じた果肉のしっかり感は食感にも表れている。しゃきしゃきっとした爽やかな歯ごたえの中にもメロンの甘さがあり、しっかりと美味しい。

アールスメロンやオトメメロンと比べると、甘さは控えめな印象だ。アールスメロンやオトメメロンが特別に甘いのかもしれない。

価格的にはアールスメロンやオトメメロンよりも安価で手頃であるし、さっぱりとした後味は初夏の陽気が降り注ぎ始める時期にはもってこいのメロンだ。

マスクメロンに似た上品な香りや爽やかな味わいのあるアンデスメロンは、ケーキやクレープなどスイーツのトッピングにも向いているとても美味しいメロンだ。

ホームランメロン(茨城県産)

見慣れない肌艶きらきらの白肉系メロン。メロンを買おうとする時、どうしても無難な青肉系や赤肉系の、それも馴染みのある名前のメロンを買ってしまう。

ほとんどが1玉売りで、冒険して買ったはいいが味がいまいちだった、という懸念をしての安全策であろう。スイカのように4分の1や8分の1サイズにカットされているものが少ないのも影響しているかもしれない。

しかし、果物好きとしては果敢にチャレンジしていきたいところである。食べたことのない果物にこそ、これまでに無い驚くような新たな発見があることが多分にあるからだ。

自然が与えてくれた季節の恵みを感謝して頂きたい。生産してくれた農家の方々のご苦労をも想像しながら頂くと、さらに味わい深くなってくる。

直球勝負のネーミング

ホームランメロンというネーミングのインパクトもさることながら、ユーモアあふれる真正面から来る感じが逆に新鮮味を感じる。サイズも1玉1kgほどとずっしり感がありながら、お買い求めやすい価格だ。このとき購入したものは1玉500円であった。値札には茨城産と書いてあるが、ラベルの「熊本県球磨産」とも書いてあるように、もともとは熊本県が発祥の産地のようだ。「JAくま」と書いてある隣にくまさんのキャラクターもどことなくかわいい。

価格というものは、価値観を表すひとつの基準になる。ほかと比べて安いと「これってそんなに人気ないのかな?」と少し疑ってしまうことも往々にしてあるだろう。

刺身や寿司なども、群を抜いて安い品物があると「鮮度が落ちているのかな?」と少し疑心暗鬼に思うことがある。

ホームランとは、野球でバッターが最も目立つパフォーマンスのひとつであるし、一振りのアタックで得点が入る威力がある。その名を冠しているというのだから、価格以外にも別の価値を感じる何かがあるのではと胸が躍る。高まる期待をじんわり温めながら実際にカットしてみよう。

中身も白い

まず、カットした瞬間に果肉のしっかりとした強さを感じた。歯触りが良さそうな印象だ。果皮だけでなく果肉もクリーム色の乳白色である見た目がさっぱりとした味を連想させる。

追熟させたのだが、ほとんど果汁が流れてくることはなかった。しかしながら、種のまわりには果汁がしっかり含まれていて、ジューシーな味わいのイメージも加わってきた。

清純派な色艶

丁寧に種を取り除いて、果汁もしっかり味わいたい。甘さの頂点である中心部分はとくに大事にしたい。

ほのかなオレンジ色が甘いところだろうか

食べやすいようにカットしてみると、けっこう美味しそうだ。ここまでカットすると、果肉の柔らかさが実感できてきた。そこまでシャキシャキ感は無いのだが、完熟したときの特有の柔らかさやジューシー感を感じる。その感触は、まるでラ・フランスのようでもある。

実際に食べてみよう

口に入れた瞬間、香りはそれほど強くはないのだが、しっかりと甘い味わいが広がった。食感は、やはりラ・フランスのようなとろける感じだ。

酸味が少ないせいか、くせのないさっぱりした味わいが、また一つまた一つと止まらない。青肉系や赤肉系のメロンと違って、これは今までに食べたことのない味わいだ。

味はメロン、食感はラ・フランス。このいいとこどりのホームランメロンは、まさにハイブリッドフルーツとでも言えよう。果敢にチャレンジして、また一つ新たな発見に出会うことができた。

レノンメロン(茨城県産)

値札にも書いてあるように、赤肉系メロンということで、自然と美味しそうな先入観に駆られながらも迷わず購入してみた。

「うまいもんどころ」というロゴシールも美味しそうな雰囲気を醸し出している。

今回購入したものは、やや小ぶりだろうか1,088グラムだった。5月中旬に購入したのだが、850円は手頃な気がした。絶好の食べ頃になるまで追熟し、一番美味しそうな追熟度合いを見計らい、冷蔵庫に入れて冷やしておいた。

果皮が薄くて果肉がびっしりだ

カットしてみると、まず目に入ったのが濃いオレンジ色のみずみずしい果肉だ。それも皮ぎりぎりまでがオレンジだ。まるでかぼちゃのようでもある。種の周りには、しっかりと果汁がつまっているのがわかる。丁寧に種を取り除きながら、中心部分の最も甘い果汁を残さず頂きたい。

天然100%ジュース

種が付いている中心部分の果汁を絞り取っておいた。レノンメロンの100%ストレート果汁だ。ちょっと味見してみると、やっぱり美味しい。搾りたての新鮮ジュースといった感じだ。

眩いばかりに煌めくレノンメロンの果肉からも、たっぷりとジューシーな果汁が含まれているのがわかる。

期待に胸を躍らせながら、早く食べたい気持ちを抑えてカットしているとつい夢中になり、いつのまにか皮をすべて取り除いてカットしてしまった。

実際に頂いてみよう

皮のぎりぎりまで柔らかくしっかり甘い。果肉はしっかりとしているが、とろけるような柔らかい食感だ。

期待通りの味わいで、個人的にはとても気に入った。価格も手頃でコストパフォーマンスに優れている。青肉系メロンと比べると、やはり赤肉系メロンの方が酸味が弱い気がする。

青肉系、赤肉系のどちらもそれぞれの美味しさがあるが、赤肉系のほうがマイルドな味わいだろう。

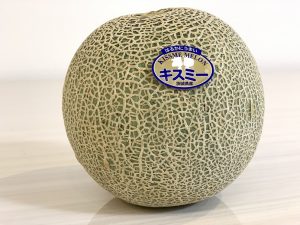

キスミーメロン(茨城県産)

綺麗に入った網目がマスクメロンにも似ているキスミーメロン。5月中旬に購入。

この時購入したものは、1玉980円で1176g。キスミーと書かれたロゴシールのやさしいフォントが、どことなくスイートな味わいを連想させてくれる。

主な産地は茨城県がトップで、次いで北海道、熊本、山形、青森、静岡と続く。そのほかにも、愛知、千葉、高知、秋田でも作られているようだ。

ネーミングのインパクトからも、美味しいに違いないという勝手な先入観を抱いてしまうのだが、はやる気持ちを抑えて一番おいしく頂ける頃合いまで追熟させたい。

そして、時は来た。ベストなタイミングの完熟具合まで常温で寝かせ、ついに冷蔵庫でキンキンに冷やし、カットしてみよう。

追熟成功

溢れんばかりの果汁がキラキラと輝いて見える。大地の恵みが生んだ初夏のエメラルドとでも言えよう。

丁寧に種を取り除いて、この果汁を余すことなく頂きたい。種の周りにあるトロみがかった果汁が一番甘い。まるでエメラルドジュースだ。やや黄色の色合いが強めのメロンだ。

これぞまさに天然の100%ストレートジュースだ。ここにカットした果肉を入れておけば、果肉の乾燥も防げるし、逆に果肉が果汁を吸ってくれていつでもジューシーなメロンを頂けるというわけだ。

食べやすいようにカットしてみた。完熟まで追熟させたせいか、皮のぎりぎりまで柔らかい。実際に頂いてみよう。

まず、強い甘さが口いっぱいに広がってきた。風味はそれほど強くはないが、十分なくらいの爽快な風味があり、完熟でありながら果肉はしっかりとしている。皮のぎりぎりまで甘いのには驚きを隠せないほどの嬉しさだ。

酸味は強くなく、マイルドな優しい味わい。オトメメロンやレノンメロンと同じく、コストパフォーマンスに優れた逸品と言えよう。是非また購入したいと思わせるくらいに美味しい。

イエローキング(愛知県産)

イエローキングというネーミングがぴったりなメロン。変化球なく、見た目通りである。

この時購入したものは881gという比較的小さめサイズで、価格は580円という手頃な値段だ。

果皮の表面はつるつるで、鮮やかな黄色なのも特徴的で、どことなく国産のメロンとは程遠い印象を受けるが、しっかりと愛知県産のメロンなのが興味を引き付けられる。

これも追熟してベストな食べ頃の時期を見計らいたいと思いながら常温に寝かせていると、ほかのメロンに比べて追熟後の食べ頃の期間が長いように感じた。傷みづらいということだろうか。早速、カットしてみたい。

透明なのがスイートスポットだろうか

みずみずしい白い果肉が現れた。完熟している箇所は、うっすらと透明がかっているのがわかる。果汁はそれほどジューシーという感じはしないが、カットしたときの感触ではしっかりとした果肉ではあるものの、とろけるような柔らかさも感じた。

種の周りの果汁は少なめで、零れ落ちるような果汁感はなかったが、それでも種は丁寧に取り除いていきたい。

これもラ・フランス系だろうか

果肉は完全に白というわけではなく、若干の黄色みを帯びていた。食べやすいようにカットしてみよう。

果皮のぎりぎりとまではいかなかったが、果皮を少し厚めに残してカットした。果皮と果肉との間に、境界線のような色の違いが見て取れたので、そこをめがけてカットしてみた。

実際に頂いてみよう

まずは、カットしているときに感じていた、しっかりとしながらもとろけるような柔らかさの果肉は、その感触の通りとろけるような味わいだった。

例えるなら、ラフランスに近い食感だ。メロン特有の風味はそれほど強くはないが、ちゃんと甘い味わい。

味はメロンで、食感はラフランス、といった感じだろうか。酸味はほとんどないメロンであったせいか、クセの無い甘いメロンであるという印象が強い。

いろんな味わいや見た目のメロンがあったっていいじゃないか。それぞれに、それぞれの味わいや美味しさがある。

メロンの一般的なイメージや一風変わった見た目からも、番外編的なメロンに属する品種なのかもしれないが、この価格でこの味わいはコストパフォーマンスとしては高いと言えるだろう。

プリンスメロン(茨城県産)

表面がつるっとした滑らかな皮に覆われているノーネット系メロン。メロンの品種がまだそれほど多くない頃、一世を風靡したとまで言われるプリンスメロンは、高級なマスクメロンしかなかった時代に手頃に手に入るメロンとして一般家庭に愛されたそうである。

今回購入したプリンスメロンは、5月下旬に購入したもので、1玉450円であった。重さは1026g。たしかに手頃な価格である。

大きさは一般的に600g~700gあたりが相場のようなので、これはプリンスメロンの中でも大き目サイズなのかもしれない。

日本での産地は広く、従来は北海道から九州まで幅広く作られていたそうなのだが、近頃は生産の数も減ってきているようだ。

産地のなかでも熊本県が最も多い。食べ頃の状態まで追熟していると、果皮の表面からは甘い香りを放つほどにかぐわしい香りが漂ってきていた。

古くから愛されてきた年代物の品種に期待が高まる。実際にカットしてみよう。

これまでとは違うビジュアルの断面だ

カットすると、果汁がこぼれ落ちるほどのジューシー感はなかったが、しっかりとした果肉感が伝わってくる。皮のぎりぎり内側は緑色をしているが、中心に向かっていくと次第に黄色からオレンジ色へと変化していってるのが見て取れる。種が細かく小さいのが特徴的だ。

写真の撮り方のせいか、色味の感じはこれが正だ

果汁を余すことなく頂きたいので、丁寧に種を取り除いていたが、それほど果汁感はなかった。

なんとなく赤肉系のメロンのようにも見える。プリンスメロンは、真桑瓜(マクワウリ)である「ニューメロン」と赤肉腫のマスクメロンである「シャランテメロン」を交配させて作られた品種のようだ。

それもあって、赤肉っぽい果肉なのだろうか。食べやすいようにカットしてみよう。

なんとなくスリムなスタイル

皮の内側は黄緑色で厚みがあり、やや渋みを感じそうな感触だったので、黄色みがかった果肉との境目を切ってみることにした。

実際に頂いてみよう

まず感じたのは、しっかりとした果肉感だ。そして優しい風味とさっぱりとした甘み。たしかにこれは安価で楽しめるメロンとして人気がでたというのも理解できる。

マスクメロンや夕張メロンなどのように、高級メロンほどの風味や甘みは無いかもしれないが、軽い食べ心地でいて優しい味わいは、クセがなく初夏の果物としては気軽に楽しめる逸品であろう。

懐かしい味わいというものがある。決して高級品でもなければ、華やかな見た目でもないが、優しい口当たりででほっと安らぐ、どこか懐かしい記憶を呼び覚ましてくれる、そんなメロンであるような気がした。

当時の品種改良に尽力された方々と生産者に感謝をしながら頂きたい。

キンショーメロン(茨城県産)

異彩を放つ存在感

一般的なメロンの見た目とは一線を画したその風貌は、黄色い輝きを放った南国やアジアンテイストを思わせる新進気鋭な果実だ。

ホームランメロンやイエローキングなどと似ているのは、同系列の品種ということだろうか。

調べてみると、スペイン系メロンと黄マクワウリの交配で誕生しているようだ。個人的にはこういう品種、とても興味がある。

大きさはちょうど片手で持てるくらいで重さは878g。5月下旬に購入したのだが、価格は800円だった。

メロンの価格にしては、いろんな品種がある中で、やや小ぶりでありながらこの値段ということは中堅クラスであろうか。

ここでもしっかりと食べ頃を見計らって追熟していきたい。大地がもたらす自然の恵みをベストな状態で頂くことで、種の周りに溜まる甘い果汁や、果皮の食べられるぎりぎりまで存分に味わうことも、果物や生産者に対する敬意であると、勝手ながらそんな独自の思想を抱いてしまう。

追熟していると次第に果皮から甘い独特な香りが漂ってきた。やはり南国テイストな期待が膨らむ。実際にカットしてみよう。

南国系フルーツに多いビジュアル

ほかのノーネット系の黄色いメロンと同様に、果肉は白系だ。果皮から漂ってきていた甘い香りも、カットすると一段とダイレクトに伝わってくる。どうしても青肉系や赤肉系のメロンと比較すると異質なイメージを抱きがちだが、様々な品種を見てくるとこれも美味しそうに思えてくる。種の周りの甘い果汁を大事に残したいので、ここでも丁寧に種を取り除きたい。

充実したとろみ感

種の周りにはそれほど果汁は多くなかったが、それでも丁寧に取った果汁はしっかりと甘い。ほかの品種に比べて特にとろみが強いのも特徴的だ。さっぱりジューシーな味わいが多いメロンだが、これはねっとり系とでも言えよう。濃厚なシロップのようだ。食べやすいようにカットしてみよう。

バナナをカットしたかのような佇まい

ノーネット系で果皮が柔らかいせいか、だらんとしてしまった。なんとなく瑞々しさが伝わってこないのだが、実際に頂いてみよう。

まず感じたのは、しっかりと伝わるさっぱり感ある甘さだ。香りはさほど強くはないのだが、甘さは十分にある。甘すぎないのも逆に爽やかな味わいを出しているのかもしれない。酸味もほとんどないシンプルに甘いメロンだ。

メロンと言えばまだマスクメロンやプリンスメロンくらいしか無かった1960年代に登場したキンショーメロンなのだが、当時は手頃にメロンを楽しめる優れものとして広く知れ渡っていたそうだ。

のちに様々な品種が登場し、「メロンらしさ」をアピールする品種が増えていくにつれて、このキンショーメロンを作る生産者も減り、八百屋やスーパーにも並ぶ機会が減り、表舞台から降りたようだ。

そのためか、現代では希少性もありながら当時の味を懐かしむ世代や、一定の根強いファンがいるようで、今でも市場にも出回っているようだ。

その先にある価値

「メロンらしさ」とはなんだろう。いろんな品種がある中で、それぞれにぞれぞれがメロンだ。

どれを主体にするかによって、その「らしさ」のイメージも変わってくるのではないかと思う。

「男らしさ、女らしさ」と言う表現もあるが、それはもっと言えば「人間らしさ」ということの中に存在する表現でもあると思う。

「マスクメロンらしさ」などと品種を指定すれば、なんとなくその「らしさ」も明確にイメージできるが、そもそもはメロンの中のひとつの品種であろう。「キンショーメロンらしさ」と言えば、その「らしさ」もまた違ったものになってくる。

どんなメロンにもそれぞれの特徴や味わいや価値があると思う。またひとつ、美味しいメロンに出会うことができた。

アムスメロン(千葉県産)

サイズとしてはやや小ぶりな感じのするアムスメロン。片手に乗るくらいの大きさで、このとき購入したものは1個919gだった。値段は980円。

サイズ感からすると、やや高めな感じもする。スイカのような縦縞模様がメロンの網目の中にある特徴的なメロンだ。

ラベルに「甘さ16」とあるのは糖度が16度ということだろうか。食べる前からすごく甘そうな雰囲気を醸し出している。

そして、その下にあるラベルの「銚子メロン」という濃い青色のデザインセンスも個人的に好きだ。

なんか全体的にそそられる。食べ頃のタイミングまで追熟させたので、実際にカットしてみよう。

芸術的なグラデーション

ばっちりな食べ頃だ。種の周りにもジューシーな果汁があるのがわかる。果皮や周辺の色からも、皮が薄めな感じだ。果皮ぎりぎりまで食べられるのは、メロンそのものを存分に味わっている気になるし、廃棄する部分を少なくできるという物理的メリットも相まって嬉しさ倍増だ。

丁寧に種を取り除いて、美味しそうな果汁を大事に確保したい。

写真の撮り方も上達してきた

種を取り除くと、よりジューシー感が伝わってくる。果肉全体から溢れんばかりの保湿感を感じる。種やすいようにカットしてみよう。

大地の力強さを感じる

思った通り、果皮ぎりぎりまで柔らかい。これはアムスメロンそのものの果皮が薄いということもあるだろうが、食べ頃のベストなタイミングまでしっかりと追熟できた証であろう。

メロンの生命力と、生産者の努力を無駄にしないよう、消費者としてもできる限りの努力をしてから頂くのが、メロンだけでなく全ての食べ物に対してできる敬意の表し方のひとつであるとも思う。

これを食べることができる全てに感謝だ。

実際に頂いてみよう

まず感じるのは、やはり甘さだ。貼り付けてあったラベルの「甘さ16」という表示に納得感が込み上げてくる。

香りも十分にある。酸味はそれほど強くなく、ちょうど良い。すごくバランスが良い味わいだ。

この品質で980円は割安かもしれない。コストパフォーマンスに優れた逸品であろう。是非また買いたいメロンだ。

タカミメロン(茨城県産)

やや楕円形の形状がどこか親しみを感じるルックスだが、価格が980円というのもまた手に取りやすい値段設定なのであろう。「タカミ」という緑のロゴシールも余計に飾ることのない穏やかな安心感がある。

サイズ感としては中玉くらいだろうか、片手に乗るくらいで重さは1,447g。持つとずっしりくる存在感だ。網目の具合や見た目の形状としてはマスクメロンに劣るとしても、味こそ劣らない「上質で高貴な品質」という特徴から「貴味(たかみ)メロン」とも呼ばれているようだ。

アムスメロンやデリシーメロンやハネジューメロンなどを交配して作られたことから、固めで日持ちの良い特性を受け継いでいる高パフォーマンスメロンだ。

食べ頃のタイミングを狙って、最も美味しさが引き出される熟し具合をいただきたい。

半分にカットしてみよう。まばゆい艶が豊富なジューシーさを表している。

丁寧に種を取り除いたが、種の周りにはそれほど果汁は多くなかった。

実際にいただいてみよう。果肉感があり、しっかりとした食感なのだが、シャリシャリというよりはトロっとした舌触りがある。

まろやかな風味と十分な甘さだ。酸味はそれほど強くないように感じた。皮のぎりぎりまでも楽しめるメロンなのも嬉しい。

パパイヤメロン(長崎県産)

黄色い果皮に、薄緑の縞模様があるノーネット系メロン。南国系の一種だ。重さは537gで、価格は480円。

今回購入したのは4月上旬。収穫は一般的に3月中旬頃からで、出回るのは6月頃までのようだ。

パパイヤと冠しているそのネーミングは、見た目が由来のようで、味わいや風味ではなく、ビジュアル優先だ。

謎の「深」マーク

パパイヤメロンと書いてある昭和チックなフォントのロゴシールの中央には、なにやら「深」というなんとも意味深なマークが丸で囲ってある。

調べると、産地が 「長崎県南島原市深江町丸深果菜出荷組合」という所らしい。文字が長くて、中国の地名のようでもある。

南国フルーツの特徴なのか、表面の果皮から、甘い良い香りが漂ってくる。しっかりと熟成できたサインだろうか。

種がとても小さい

カットしてみると白系メロンと同じ果肉の色だ。

美しい白い艶感

種の周辺の部分は、わりとしっかりとしていて、ゼリーを思わせるぷるぷるとした感じだ。

しなやかに薄い果皮

南国系というと大胆なイメージがあるが、これは逆におしとやかな気品を感じる。

可食部は535gだったので、歩留まり率は65.7%だ。

実際に頂いてみよう。味は確かにメロンだ。パパイヤを連想させる味は一切ないと言っていいい。

どことなく、食感がラ・フランスのようにも似ているが、りんごの爽やかような爽やかさもある。

味わいは、クセがなく、とにかく甘い。後味がさっぱりしているので、全体的に爽やかな味だ。

平均的な糖度は13度くらいとの事だが、これは、いちご・りんご・みかんと並ぶ糖度のようだ。だが、このパパイヤメロンが最も甘いように感じた。

この価格でこのクオリティは十分楽しめる。コストパフォーマンスが優れているし、しっかり美味しい逸品だ。

本格的に王道メロンが登場する夏の季節が訪れる前に、こういうメロンを楽しんでおくのも良いだろう。