【実食レポ】立石にある老舗『鳥房』の「若鶏半身揚げ」※2023年8月末閉店

※2022年3月27日現在のものです。(お店は、いったん2023年8月末で閉店し、近隣に移転して再開するとのことです)

町に溶け込む老舗

京成立石駅を降りてすぐのところ、徒歩で30秒のところにその老舗はあった。立地としては申し分ない一等地。若鶏半身揚げで有名な店、『鳥房』だ。

以前、別のレビューで若鶏半身揚げの専門店を訪れたことがあった。北海道小樽市の老舗『なると』のお店が東京にも出店していた形だ。一応、紹介しておこう。

一見すると地域に古くから根付く鶏専門の精肉店なのかと思しきファサードだが、店内は暗そうに見える。だが、ちょっと中をのぞくと、油が入った中華鍋で鶏肉を揚げている白衣姿の店主らしき従業員が現れた。

右側のショーケースには、手羽先やハツなどの各部位も売られている。ここは、いわゆる「テイクアウト」専用の売り場だ。

お店の屋根越しには店名の「鳥房」という大きな字が、ひときわ目立たせている。その下に書いてあるのは、市外局番を除いた電話番号だ。年月を重ねた時間の重みを感じる。

持ち帰りのテイクアウト専用売り場のほかに、店内飲食もできるようだ。もちろんお酒や一品メニューの用意もある。「精肉店」兼「居酒屋」のスタイルだ。

美味しそうな独特の雰囲気がある入口

店内飲食用の入り口は細い路地を入った側にあった。

ここにも「鳥房」という大きな字で書いた店名が目に入ってくる。年季の入ったスライド式の木製でできた入口扉だ。こういう字を見ると、不思議と焼き鳥屋を連想してしまう。

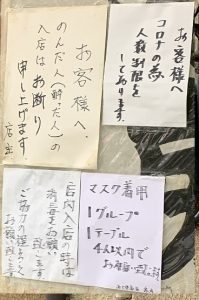

さらには、利用に際する注意点だろうか「張り紙」が貼ってある。

のんだ(酔った)人の入店はお断り申し上げます 店主

それもそのはず、ここは言わずと知れた「飲み屋街」なのだ。酔っ払いが、お店やほかの店内客に迷惑を掛けた過去があるのだろうか。

さっそく注文してみた

メニューや値段は書かれておらず、店員に聞くと時価だそうだ。まるで高級すし店のようだ。このときは750円の一種類のみとのことで、一つ注文してみた。すると、30分かかるようなので、時間つぶしがてら周辺を散策してみることにした。

昭和を彷彿させる商店街によく見る路地

お店の横には、空のビール瓶やケースが積み重ねられている。おしぼりケースだろうか、プラスチックの青いカゴもある。

「店舗」兼「住宅」のようでもある

少し路地を奥に進むと、もう一つ入り口を発見。店主の名前だろうか、表札も掲げてある。ここにもドアのガラス中央部に「鳥房」の記載だ。

建物がやや傾いているようにも見える

細い木枠に手書きで書かれた「呑んべ横丁」という門。やや哀愁も漂うが、このへんの雰囲気も下町風情を大いに感じる要素だ。

両面書きのリバーシブル

同じ看板が映っている画像のようにも見えるが、門をくぐって振り向いたところを撮った画像だ。従業員の物なのか、お客さんの物なのか、自転車がたくさん並んでいる。

どんどん狭くなってきてやしないか

日曜の昼だったせいか、営業中という札が掛かっている。

町の雰囲気も味を決める要素

昭和の街並みを味わったところで、そろそろ注文した品を取りに再びお店へ向かおう。ちょうど5分前くらいにお店に到着できそうだ。

お店に着くと3分前だった。もうすでに注文した品が出来上がっているかと思っていたが、店員は仕上げの調理に入っていた。やっぱり最初に言われた通り、しっかり30分掛かるみたいだ。できるだけ出来立てを届けたいという気心なのだろうか、不思議と老舗というだけで納得してしまうところがある。

その場でじっと待っているのも何なので、近くのドラッグストアに足を運んだ。適当に一回りしているうちに2~3分が経過したので、再びお店に戻ってみた。

すると、調理は終わり、すでに包装の段取りに移っていた。その包装をしているところを見ながら待っていると、ものの2~3分なのだが、けっこう時間が掛かっているように感じた。今時にしてはかなり過剰に包装をしている印象を受ける。これもきっと、なにか特別な理由があってのことだろうか。

代金を支払い、早く食べたい気持ちを抑えながら、注文の品を手に家路へと急いだ。

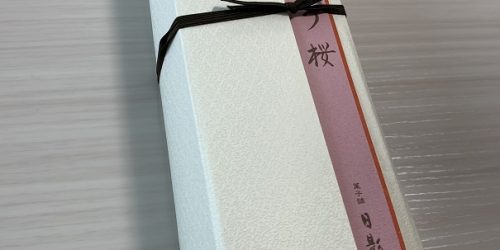

お土産用レベルの包装

取っ手まで付いているしっかりとした包装

さっそく帰宅するや否や、品物を取り出す。見ていた通り丁寧な包装だ。バッグを持っていたので、その中に入れて帰って来たのだが、入れるものがなかったとしても持ち運びしやすいように紐で取っ手が作られている。紐のデザインが緑と黄色の2色なのだが、この配色もなんとも味がある。

こういう気遣いがお客からの信頼を維持している点でもあろう。粋な計らいだ。しかも、紐で取っ手という材質も昔ながらでいい。それぞれに、それぞれのパフォーマンスがあるのが個性というものだ。〇か×かではなく、□か△かといったところだろうか。

ビニール袋に入った経木シート

紐を解いて紙包みを開くと、さらにビニール袋に入った経木シートに包まれていた。ここでも先ほどとは違う白い紐で縛られている。大事にされている感が漂ってくる。

経木シートに油がにじんでいる

油で揚げているためか、経木シートに余分な油を吸わせているのだろう。天ぷらでいうところの天紙のような役割だ。

当然だが、ここまで包装してあると、かばんに入れていても殆ど匂いが移らない。

こんにちは

ようやく若鶏半身揚げが姿を現した。香ばしい揚げ色が付いているのかと思いきや、思ったよりやさしい揚げ色だ。

向こう側はこんな感じ

180度回転させてみた。

ひっくり返してみた

裏側はやや香ばしい色だ。

裏側も180度回転

鶏の内側部分は、骨が付いているのがわかる。

いざ実食

さっそく頂いてみよう。こういうのは箸を使わずに手で頂きたい。「肉を食べているというワイルド感を存分に楽しめる」そんなマイルールを持ち込んでみる。何倍も美味しく感じてしまうのは気のせいだろうか。

肉質は柔らかいの一言だ。まったく硬さを感じない。注文からお渡しまで時間が掛かっていたのも、こういうことだったのかとわかる。低温で揚げていたのだ。それもあって、そこまで揚げ色が付いていないのだろう。

味付けは至ってシンプルに塩味。それもとてもやさしい塩味だ。個人的には優しすぎるのではと思うくらいだったので、自宅にある塩を振って食べた。

肉質が柔らかいせいもあってか、あっという間に食べ切ってしまった。こういう骨付きの肉を食べるときは、骨の周りに付いている肉も残さずしっかり頂くのが、その動物へ対する礼儀なのだというマイルールをここでも発揮だ。動物よ、ありがとう。おいしく頂きました。

完食させていただきました

この若鶏半身揚げは、全体で410グラムで、そのうち可食部が337グラムであった。

今でこそ、若鶏半身揚げを提供しているお店はたくさんあるが、その店その店で、使っている品種や大きさなど、いろんな味わいがある。

出来立てを提供してくれるお店は少なくなってきているので、こういうお店は大事にしたい。ぜひ、後世へと末永く続いて欲しい。